短短数日,台湾大学生张智惠认识平潭,了解平潭,爱上了平潭——

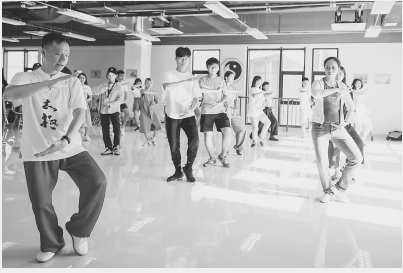

张智惠(右一)跟两岸青年一同学习太极。尤泽男 摄

夏日平潭,骄阳下,白浪逐沙滩。

7月下旬,首期两岸国学研习营在这里举办,30多名两岸青年欢聚一堂,共同体验国学魅力。他们走访平潭沿海村落,在油纸伞、纸扇上进行创作,学习京剧、太极和围棋,感受中华文化的博大精深;他们热烈交流、畅谈理想,建立了深厚的友谊。

学习美术的台湾青年张智惠将平潭之行记录下来,并传到网络上,表达对平潭的浓浓爱意,一瞬间朋友圈就被刷爆。张智惠说,平潭是一个充满惊喜的地方。

这是张智惠首次来平潭。“原来以为坐船要很久,结果从台北出发,仅3个小时就到了。”她很惊奇,也对两岸的空间距离有了直观认识。

7月26日,研习营安排戏曲讲座与学习,张智惠跟老师学《苏三起解》片断:哪一位去往南京转,与我那三郎把信传,言说苏三把命断,来生变犬马我当报还……学完后,张智惠兴奋地说:“跟着师傅练唱戏、吊嗓子,声音要尖脆还得洪亮,老师很认真,一句一句地慢慢教,教了我们许多窍门。”

研习营的活动丰富多彩,张智惠还和其他同学一起参观了艺术展、贤二馆,体验VR、练书法、学太极等。几个小时下来,张智惠打起太极拳来已有几分模样。“以前总觉得太极是老年人练的,年轻人喜欢快节奏的运动,但这次学着练一练,感觉太极不仅强身健体,还能修身养性,让我们忙碌的心静下来。”张智惠说。

在北港村、磹水村的采风写生让张智惠非常兴奋。她走走停停,挑选最佳角度,寻找创作灵感。终于,在一个面向大海的岩石旁,张智惠拿出画笔、调色盘和各种颜料,任由海风拂面,动作娴熟地开始创作。张智惠的视线时而随着海面微微摇曳的船只移动,时而转向鳞次栉比的石头厝,时而望着夕阳在墙壁和屋檐留下的斑驳光影。

3个小时后,张智惠拿出了她的油纸伞作品:伞的外围用大地色涂抹,富有层次感,代表着北港村的石头厝,中部则采用暖橘色与黄色,代表不同时间的太阳。“通过多重色彩,以抽象的形式来展现北港的一天,表达自己对北港石厝的初步印象。”张智惠说,她作品的主题是“海的味道”,岸边船家、石头厝都是很好的素材。“平潭北港村和磹水村适合驻村创作,希望平潭能够开展短期的艺术家驻村创作活动,我可以带着台湾的朋友过来和大陆的画家交流。”

户外写生带给张智惠不少灵感,随后几天,她还与其他同学到中楼乡韩厝村进行涂鸦彩绘,在高铁涵洞上绘上一幅中国风图案。

速写、拍照、摄像……在平潭,张智惠抓紧时间收集素材。“机会难得,收获满满。”张智惠这样形容自己的感受。

短短数日,张智惠已和研习营中的大陆青年打成一片。活动结束前一晚,平潭青年魏菘、卢若冰特地带着张智惠等台湾青年走街串巷,感受岚岛的风土人情。平潭青年陈颖的妈妈还特意做了一道当地特色小吃“时来运转”给大伙儿品尝。“这种小吃有点像台湾的粿。平潭美食不但‘好呷’,连名字都很好听。”张智惠说,她还对“乌嘎”汤印象深刻,鲜美可口,极具海岛特色。“陈颖告诉我,‘乌嘎’就是平潭话里淡菜的意思。”张智惠告诉记者,平潭青年热情好客,让她在品尝美食之余,还学到了不少与美食有关的当地方言。

活动结束,两岸青年难舍难分,大家手牵手合唱《我们都是一家人》。张智惠打开微信,与大家互加好友。大家还建了微信群,约定今后要经常交流。

“我会很快再来的!”对于今后的发展,张智惠在心里已有了规划。□本报记者 林霞 张哲昊 通讯员 林爱玲

[责任编辑:福建台办张宁]

闽公网安备 35010202000842号

闽公网安备 35010202000842号