培田村口石上刻着台湾著名人士吴伯雄题字。

培田村口的恩荣牌坊,记载着培田吴氏先人曾经的荣耀。

福建西部连城县宣和乡的培田村建村已经有八百年了。村里有一条千米古街,古街两侧保存着30多幢“九厅十八井”形式的高堂华屋、21座宗祠、6个书院、5个庵庙、2座跨街古牌坊,组成了大约7万平方米的、目前中国保存较为完整的明清时期客家古民居建筑群,被誉为“客家庄园”、“民间故宫”。

培田的千米古街,一侧为民居,一侧分布着许多座吴氏宗祠建筑。

“培田古村落保护开发研究会”会长吴来星已经七十多岁了,对这个客家山村的历史、文化和现状了如指掌。他说,从元朝末年开基祖吴八四郎起,吴氏在培田村繁衍至今已经历34世,将近七百年。因为培田村是清一色的吴姓村落,在民间也被称为“吴家坊”。

“培田古村落保护开发研究会”会长吴来星

吴来星说:“目前的话,在我们培田,是1600多人,整个培田的男性公民都是姓吴的,没有其它杂姓的。如果说他的后裔大概是总共包括往外迁的差不多一万多人,它分布于比较广,有四川、湖南、浙江、广东、江西了,甚至港澳台,还有美国、英国、意大利,他就有一万多人他的后裔。”

培田村千米古街上的吴氏宗祠建筑各有特色

培田吴氏认为“敬祖如敬神”,比较注重追根溯源,慎终追远,宗祠文化十分浓厚。在清代鼎盛时期,全村总祠及大小房词曾有30来座,如今保留完好的还有21座,遍布在古村的各个地方,村里千米古街的西侧就有十来座,这些宗祠建筑十分重视门庐构造,斗拱雕刻,木漆绘画,极为富丽堂皇。

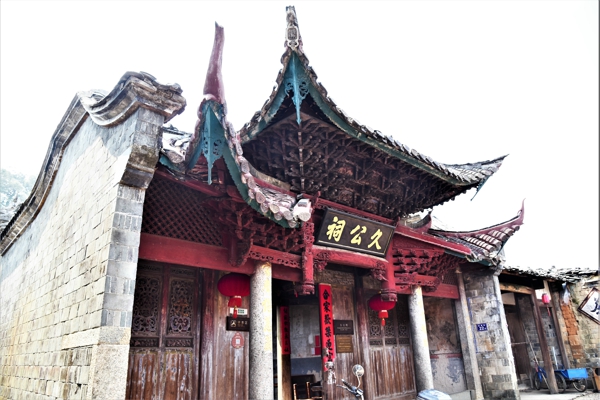

培田村的吴氏家庙

吴来星说:“敬祖如敬神,所以说,我们除了有总的宗祠以外,他下面的分支都可以搞宗祠的。所以说像我们村里面现在的宗祠还有二三十个。当然有的宗祠它的功能是专一的,就是祭祀用的,那有的是祠居合一,就是宗祠跟居住合在一起。宗祠还有一种凝聚力。通过宗祠的这个功能,有什么事在宗祠里面,大家都到了宗祠,就有一种严肃感、庄重感。”

培田吴氏总祠衍庆堂

培田客家人重视祠堂的建筑,又把中华文化、家族文化等融入其中,加以宗祠的活动与规制,形成了培田吴氏独特的宗祠文化,典型的代表就是培田吴氏总祠衍庆堂。

衍庆堂由培田吴氏六世祖郭隆倾力创建于明代成化年间(公元1480年),到现在已经有五百多年历史了。郭隆取名为“衍庆堂”,源自《易经》。

吴来星说细解说培田宗祠文化

吴来星说:“也是按照古书的,‘积德之家有馀庆,积恶之家有馀殃’。就是要积德嘛。包括那个大夫第门口的‘三台拱瑞’,它也讲‘善’,要‘积德’。因为不管是一个人也好,或者是一个家族也好,他的人生境界是讲真善美嘛。”

衍庆堂位于培田古街上,绕过一个曲径荷塘方见大门。

“衍庆堂”最实并不是祠堂,而是郭隆自建的住宅,到了他的曾孙辈时,也就是清代乾隆年间才升格为祖祠,除了上下厅以外,其它房间仍然作为住宅,是宅祠合一的祠堂。后来,在清代又经过多次的修缮,所有住户搬迁出去,成为专门的培田吴氏总祠,规模和格局完整保住至今,是培田现存最古老的一座古建筑,村里人习惯称之为“老屋”。

衍庆堂大门

衍庆堂位于培田古街上,绕过一个曲径荷塘,才能看到大门。大门门楣上匾额上写着“吴氏宗祠”,匾额下是“门当”与“户对”,蕴涵男女和合、家业兴旺、万代兴隆之理念。木制大门精致小巧,门前一对石狮与一对石鼓相对,与北京四合院门前设置相差无异,体现了中原文化的传承。大门进去以后,就是宽大的宇坪,视野一下开阔了。

衍庆堂风的宽大宇坪

吴来星:“这个我们叫‘宇坪’,‘宇宙’的‘宇’,坪是一个土字加一个平。我们把它称这‘宇坪’还是含有它的民俗文化,北方是叫做‘院落’嘛,后来叫作‘庭院’,‘庭院’本身就仅仅是一个空间概念,但我们‘宇坪’呢,宇是空间嘛,宙是时间嘛,那空间是有六个方面组成的:‘东西南北四方加上上下’,我们的民俗叫做‘六合’,说人与空间要相融合,要相顺应的,所以我们把它叫做‘宇坪’。”

衍庆堂的宇坪很有讲究

衍庆堂的宇坪很有讲究。以卵石和条石铺就的宇坪,分为上下两个部分,寓意为“日月”、“阴阳”和“内外”之分。

从宇坪进大厅时,有一小石块,吴来星说,这叫“一步登堂”。

宇坪上用鹅卵石铺成了图案也体现出培田吴氏的思想:“你好像前面坪上的卵石砌的,它是有三个字的,一个是人字,一个是八字,一个是入字。他就是暗示、提示我们的子孙后代,有人字嘛,做人就要遵守儒家‘八德’,就是‘孝悌忠信礼仪廉耻’嘛。‘入则孝’、‘出则悌’,你要‘孝悌为本’。”

宇坪、戏台与照壁

在宇坪上,有一个环形的影壁墙,斑驳陆离。影壁墙前是一座戏台,用于家族祭祀、节日游神等活动之后的娱乐场所。

从戏台上看,衍庆堂是一座坐东朝西、五开间、前后两进的大屋,主体部分平面为“口”字形,中轴对称。

衍庆堂中厅

从宇坪上看,衍庆堂并不华丽,但却十分简捷与精致。中厅前梁上正中挂着光绪年间所刻的阳刻“进士”牌匾,左右是“文魁”、“武魁”匾额,寓示着这个家族文武兼备、人才辈出。前面柱子上是一对楹联:“善为至宝一生用,心作良田百世耕”,说明了培田吴氏“兴养立教”、“耕读传家”的文化与传统。

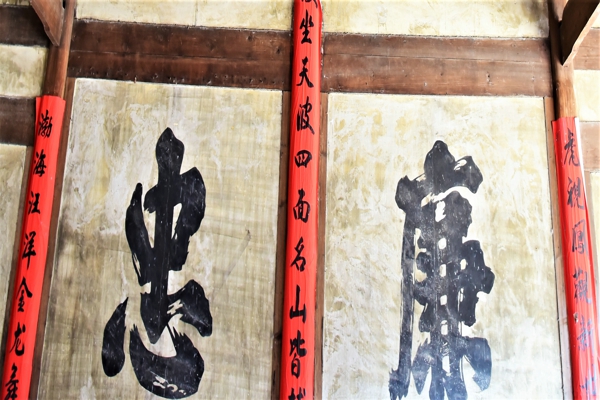

衍庆堂中厅壁书“忠廉节孝”四字

走进中厅,左右墙壁上各写着“忠廉节孝”四个大字。吴来星说,这是以朱熹所题写的为底本临摹上去的,富有深刻含意。

朱熹题写之“孝”字寓意深刻

吴来星说:“这个‘孝’字的写法深含了孝的内涵。你看那那一边,像一个老人的头面,这边下个部分像一个妇女的发髻,整个像猴面,那一横上去那边好像是抱拳作揖,这里像一次充钱,这个像脚踢,他把这个孝的含义体现出来了。

孝,首先要孝敬老人,尤其要孝敬母亲。因为封建社会的时候,女生的话生了孩子,就可发打发髻了。孝,一定要恭恭敬敬,要有敬畏思想,是不是?这个也是体现了孔夫子的‘不见何其边远’的意思。那‘不孝’就是不亚天拳打脚踢一样,伤老人的心,也伤老人的身,那你就回归猴子了。”

衍庆堂中厅上的楹联匾额

吴来星说,衍庆堂历史上有许多的楹联匾额,挂满了厅堂上下。但由于种种原因,至今保存下来的极少。这些楹联的内容,大多表述的是培田吴氏尊崇儒家思想的传统。比如中厅上还有一幅对联说:“尊孔圣遗书修齐治平自诚正伊始,守孟氏家法仁义礼智以孝悌为先”。

衍庆堂的中厅是举行重要礼仪活动的空间,中厅与上厅通过一个天井相连,左右各有两间厢廊。

衍庆堂的上厅

上厅是正中供祭着培田吴氏自始迁祖吴八四郞往下的各代祖先牌位,牌位后的太师壁上是祖先画像,画像上方悬挂着“衍庆堂”三个大字匾额。梁上的“忠厚传家”红底蓝字匾再次显现培田吴氏以儒家思想为尊。“蛟腾凤起”牌匾是目前衍庆堂现存最古老的一块牌匾,是在清代雍正十二年时所立的。

“蛟腾凤起”牌匾是目前衍庆堂现存最古老的一块牌匾

作为培田吴氏的总祠、祖祠,衍庆堂是全家族人的祭祖场所。除了春节外,村里的一些重要的节庆和民俗活动,都会选择在衍庆堂里举行仪式。他认为,这些活动在一定程度上起到了凝聚和教化的作用。

衍庆堂是培田吴氏举行重大家族与民俗活动的场所

吴来星说:“好像说,农历的3月23妈祖圣诞,我们也照样组织纪念活动。5月13关帝圣诞,我们也要举行活动的。9月初八,孔子圣诞,我们也有举行活动。我们祖宗扫墓什么东西,还有像今年的话,我们合约13个乡供奉王审知,那个是很空前的,农历二月初十,十万多人啊,水泄不通的,光光外国的宾朋都有五六个国家来。所以说,从这些民俗活动中,把一些好的东西和理念,通过某一种的形式,一定形式体现一定的内容嘛,传承下去。”

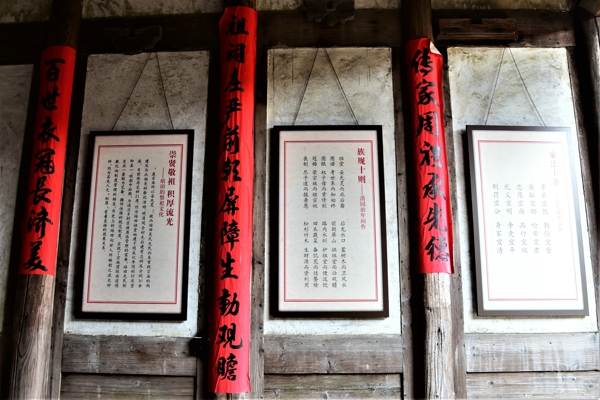

衍庆堂上厅悬挂着培田吴氏家训、族规、家法、章程等

除了祭祀场所这一主要功能外,如果遇有关系全族利益的重大事件时,培田吴氏也会在衍话堂里商讨决策。同时,衍庆堂还是培田吴氏家族的法堂,凡有违反族规家法的子孙,都将在衍庆堂里接受裁判与惩戒。

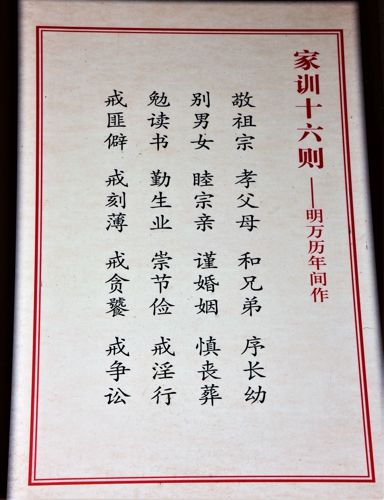

培田吴氏《家训十六则》

吴来星说,衍庆堂在培田吴氏族人心中地位崇高,在这里形成和承载了绵延数百年的族规家法和家训等。我们现在可以在衍庆堂里看到悬挂在大厅墙壁上的这些内容。

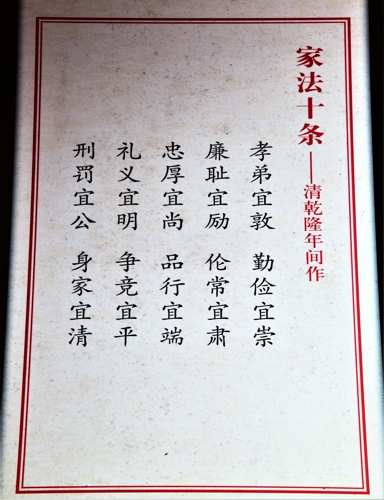

培田吴氏《家法十条》

据史料记载,培田吴氏在乾隆年间,大约1739年开始订立家训,也就是吴氏《家训十六则》,包括“敬祖宗”、“和兄弟”、“勉读书”、“勤生业”等条目,侧重对孝、悌、仁、爱、勤、俭等传统道德的倡导,鼓励族人遵守。后来,培田吴氏又制定了《家法十条》,虽然带有惩戒性质的道德约束,但本意是为了警惕后代。

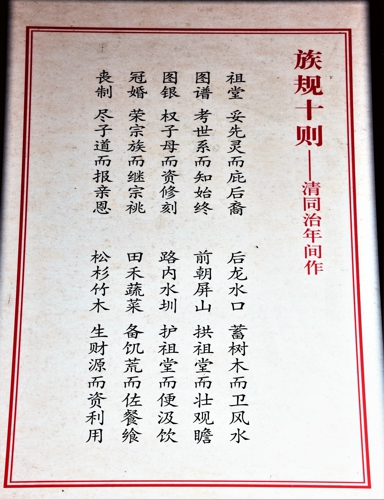

培田吴氏《族规十则》

家训、家法之后,培田吴氏又制定了《族规十则》,以期“风纯俗美,可称仁里”。族规所规定的内容大部分与宗族公共事务相关,对生态环境保护、家族成员冠婚丧祭等作出规定。

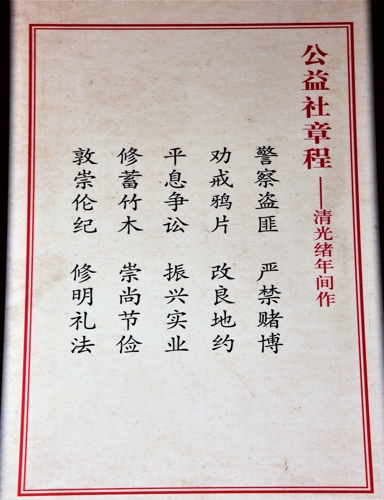

光绪二十三年(1907年),培田吴氏又制定了《公益社章程》,更多地关注社会治安、社会习俗以及当地实业发展,其治理范围,可以说,进一步从家族往外扩展,有着比较强的乡规民约意味。

培田吴氏《公益社章程》

吴来星说:“所以,种种的话,一些有形无形的东西都是在潜移默化陶冶。老祖宗还帮我们制定了家训、家法、族规、章程等等,就用这些规章制度来教化人、约束人。所以说在历史上,我们培田从族谱的记载上看,犯罪率比例很低,不像有的地方有‘扭送官府’的。整个村庄在以前来讲是比较文明的,外界的人是赞誉我们是‘文墨之乡’。”

培田村古书院之南山书院

贯穿培田吴氏家训族规的精髓在于“兴养立教”,“兴养”指发展生产、促进生产,提高大家的生活水平;“立教”则是加强文化教育,以文化人。培田的“培”字有“培养教育后代,使子孙贤达”之意;“田”字有“生养万物,人丁赖以生存的根基”之意。培田这个村名也正体现了培田村吴氏“兴养立教,善行可风”的文化与传统。

培田村古书院之紫阳书院

吴来星说:“从历史来说,我们培田上代的老祖宗还是比较注重这个教育的,他会把一些儒家的传统东西内化于身、外化于文。历史上的话,曾经就有六个学院。现在目前的老的书院还有两个,一个是南山学院,一个是紫阳书院。”

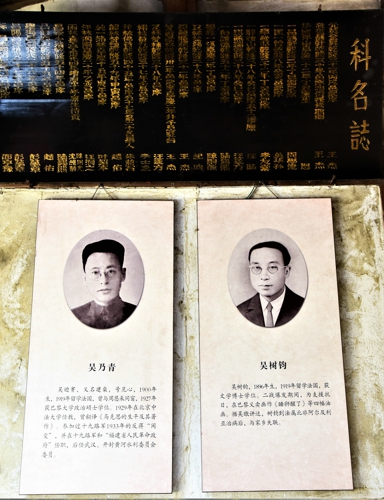

留学法国的吴乃青与吴树钧等出自培田村

吴来星说:“在历史上的话,我们培田这个小小的山村,在周边地区来讲,我们还是属于文化比较发达的。民国十年的时候,我们当时整个汀州府八个县18个留洋的到外国留学的,我们培田就占了四个,那其中有两个还是跟周恩来总理、邓小平在法国巴黎勤工助学的时候是同学。

那当然在这里当中的话,注重宗祠的设置建立,它里面冥冥之中就把这种传统的理念、传统的文化,他通过这样一种形式无形、有形地传承下去了。”

本台记者闻达与吴来星(左)和培田村支书吴清熙

数百年来,培田吴氏正是以“兴养立教”为己任,传承家训、严守祖规,尊师尚学、兴家立业,才打造出吴氏家族的精神血脉,熏陶出风淳俗美的客家古村。

[责任编辑:赵苗青]

闽公网安备 35010202000842号

闽公网安备 35010202000842号